時間|2024年5月3日

辦理|國立臺灣大學婦女研究室、國立臺灣大學地理環境資源學系、國立臺灣大學法律學院人權與法理學研究中心

記錄|編輯室(倪紹恩)

(本文初稿經胡慕情主任與官晨怡副教授費心審閱,特此致謝。)

前言

作為一種繪畫技法,素描僅以單色描繪,故而十分講究線條的粗細輕重。為盡可能展現所繪人物的立體感,素描者需要細心營造明暗光影的分層變化。若將素描的精神應用於非虛構書寫,我們可以自問的是:該如何創作出立體而不流於扁平的敘事?一個可能的答案在於致力探討書寫對象的「過去」──諸如病史、創傷經驗、家庭生活、親密關係、人際網絡結構、教育程度、社會經濟地位,甚至是虛實交錯的記憶──,以便深入理解她/他的選擇、意識、認同與價值信念到底從何而來。歷史學者科大衛(David Faure)曾說:「不管你如何處理[與歷史的關係],歷史不會跑掉。即使你想辦法遺忘,它也在你的深處控制住你。歷史不是在你以外的一個東西。你的歷史就是你」(新京報,2016)。無論這段話是否高估了歷史的力量,大概沒有人會否認今昔二者密切相關。而過去與現在的幽微關聯,往往是我們渴望究竟的奧祕,尤其是那些切身的事件與現象,例如致人於死的犯罪行為。

資深記者胡慕情近年深入探索臺灣社會中的殺人案件,反覆思考「人為什麼殺人」的謎題,其最新成果為今年出版、以林于如案(2008-2009)為焦點的專書《一位女性殺人犯的素描》(下稱胡書)。林于如(1981- )是臺灣目前唯一在囚的女性死刑犯,她被指控為了詐領保險金以償還賭債,先後謀殺母親、婆婆與丈夫,最終獲判死刑定讞。在本書中,胡慕情透過深度訪談、田野調查,甚至是林于如的親筆自傳,以及與林于如之間大費周折的協商歷程,盡可能全面建構其犯案前的生命軌跡,完成一幅立體細密的人物素描。相較於林于如當年被新聞媒體呈現為扁平、臉譜般的「驚世媳婦/黑寡婦」形象,胡慕情(2024,頁7)指出,就算男性的殺人動機與女性一樣都是情殺或財殺,男性亦不因此成為獵奇的對象,被冠以「驚世丈夫」之名。根據本書觀察,除了新聞報導外,性別也作用於包含法院判決在內的多種敘事版本中:是否符合主流價值觀的理想/優良女性形象,確有可能影響司法者的心證(胡慕情,2024,頁230-232)。此種性別化的差異,值得我們仔細衡量。

為促進聽眾思考死刑與性別的關聯,國立臺灣大學婦女研究室、地理環境資源學系、法律學院人權與法理學研究中心,於2024年5月3日合辦專題演講,題為「我,她們,與我們:女性犯罪於臺灣中的社會圖像」。本場次由胡慕情主講,黃宗儀(本校地理環境資源學系教授暨婦女研究室召集人)主持。演講結束後,胡慕情另接受官晨怡(本校健康行為與社區科學研究所副教授暨婦女研究室研究員)訪問,共同錄製Podcast《婦研縱橫》的首集節目。兩場活動皆深入探討性別如何影響臺灣社會脈絡中的犯罪與審判,並觸及非虛構寫作的實踐及意義。由於演講和Podcast的內容部分重複,故而這篇文字紀錄以融會二者、重新組織編排的形式撰寫,也盼能藉此呈現完整與豐富的面貌。

冰淇淋男孩與鄭捷:書寫社會案件的緣起

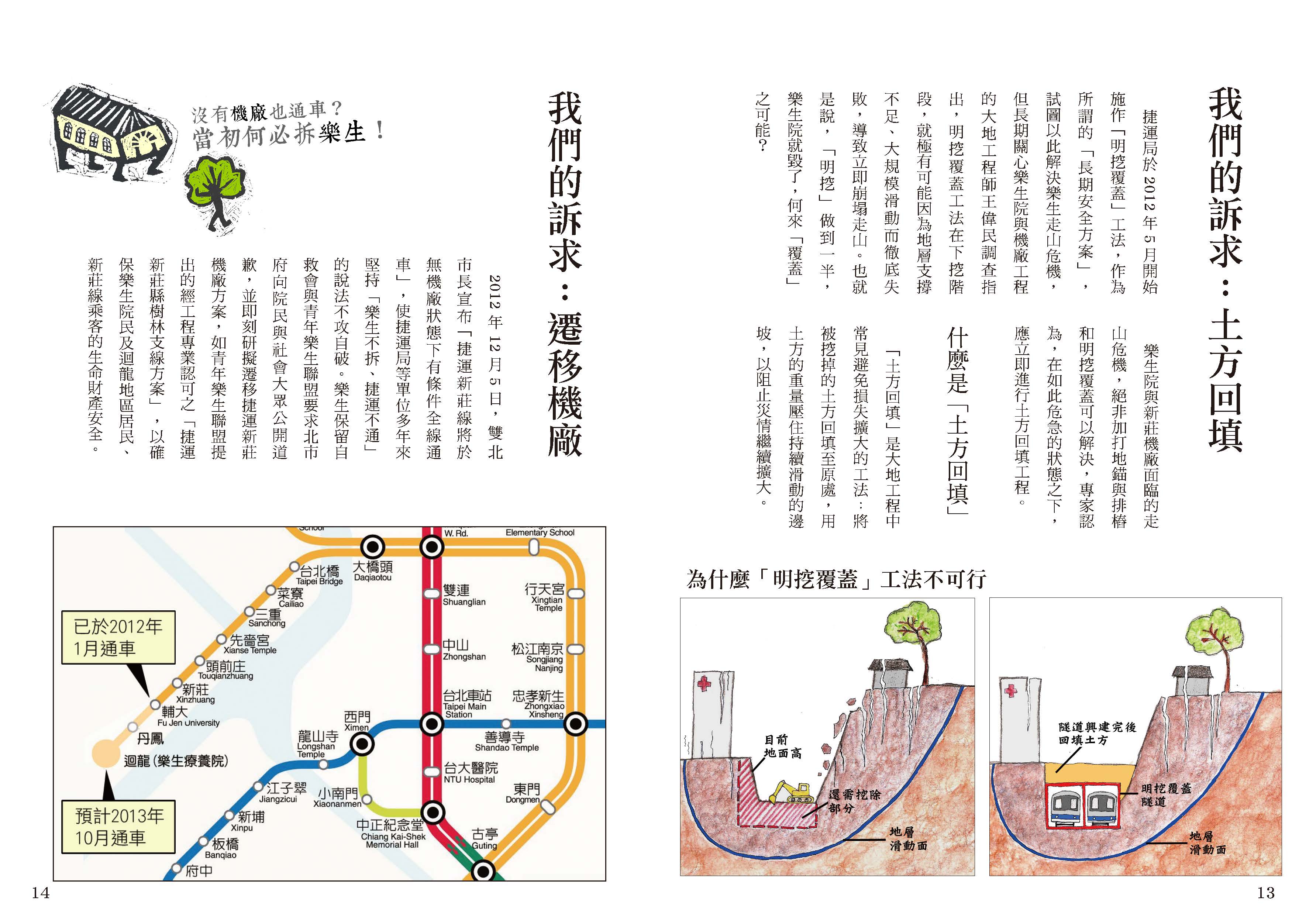

胡慕情長期耕耘環境與人權議題,包含苗栗後龍灣寶反徵收抗爭,以及樂生保留運動等,直到2014年一起震動全臺、具有分水嶺意義的社會案件發生,她的目光才開始轉向罪與罰。

2014年5月21日下午,胡慕情與志在保留樂生療養院的聲援者,自迴龍站搭乘捷運前往忠孝新生站表達陳情意見,與此同時,21歲的鄭捷(1993-2016)在板南線的捷運車廂中隨機殺人,尚未被捕。一時間,消息混亂,但樂生院的聲援者仍不放棄行動,選擇繼續乘車前往目的地,儘管他們未能掌握鄭捷的確切位置,且即將途經事發的板南線。

正是在這一天,胡慕情的內心產生意義重大的轉折。當捷運乘客對於同車廂的樂生聲援者冷漠以待、甚至破口大罵時,一種交織著荒謬、憤怒與無力感的情緒,在胡慕情的心中湧現:「我寫字幹嘛?寫字有用嗎?」十餘年來,胡慕情為樂生院的拆遷爭議撰寫多篇報導與專欄文章,也曾以此為主題製作電視節目(公共電視-我們的島,2019),卻未能引發相應的公眾迴響。另方面,胡慕情卻也因聲援者的不懼危險而深受感動:「他們前往的唯一原因,就是因為他們知道,樂生院民的聲音應該被傾聽」。胡慕情說,這些聲援者與樂生院民毫無血緣關係,但他們認為樂生院民「就是我們」。

樂生院民皆(曾)罹患一種名為漢生病(Hansen’s disease)/麻風病(leprosy)的慢性傳染病,其臨床症狀明顯可見,院民因此飽受羞辱與歧視。院民所在的樂生療養院始於1930年,原是專門收治漢生病患的全控機構(total institution),千餘名病患遭殖民政府強制隔離於其中。戰後,數百位院民因無家可歸,繼續以樂生為家,然而,故事並未就此完結:政府有關部門擬在樂生院址興建捷運機廠,院民因此面臨迫遷命運。而捷運局施工以後,不僅樂生院裂縫頻仍,工程甚至造成走山危機(焦點事件,無日期)。

由於樂生院民長期汙名纏身,因此,當拆遷爭議爆發伊始,「院民其實是不太敢面對社會的」,然而,胡慕情提到各界的聲援者不斷告訴他們:「你們的聲音應該要被聽到,不要害怕」。樂生院民由此獲得「培力」(empowerment),並敞開胸懷接納所有來到樂生院的支持者:「不管你是街頭無家者、同志、政治犯,對未來迷茫的學生,他們接納所有人。樂生院民從不問來聲援的人為何而來,看見陌生的抗爭者,他們只會問:『吃飯了嗎?』」培力在此是雙向的,「力量的交換」觸動樂生院民與聲援者的心緒,雙方往來時形成了家人般的認同。

因此,當胡慕情得知鄭捷確定被捕的瞬間,腦海浮現一個念頭:「如果鄭捷曾經來到樂生,會不會一切就不同?」他會不會就有機會去「釐清自己的憤恨」,或者說是,雖然不同於憤恨、但也極為模糊不清的東西?他是不是就「不會產生『我跟這世界沒有任何關聯』,或是『我不要跟這世界有任何關聯』的想法?」於是在那一瞬,胡慕情感受到某種「共時性」:兩件同時發生卻沒有因果關係的事件──反映多元與包容精神的樂生抗爭行動,以及意在與世決絕的隨機殺人案──,產生了對胡慕情而言別具意義的連結。

胡慕情自陳,作為記者,這種共時性令她悲傷與失望:「畢竟,就連樂生案都沒人願意關注、甚至遭到遺忘,到底有誰會想要理解這位殺人犯呢?」大規模殺人的鄭捷,立時被新聞報導和社會輿論描述得像是「一個沒有靈魂的人」,甚至如同「惡魔」一般。而在這樣的情景下,充分的傾聽與同理似乎僅存於不可企及的幻夢。

懷抱著複雜的情緒,胡慕情抵達目的地捷運忠孝新生站。當她正要走向樂生記者會所在的廣場時,一名剛從國小下課、正在吃冰淇淋的男孩,拉了拉胡慕情的衣角,並問道:「這些人在幹嘛?」由於男孩年紀尚小,胡慕情一時間不知如何解釋,只能以很簡略的方式說明:「捷運會壞掉,山會掉下來把它壓垮。這些人想要阻止山壓垮捷運」。男孩聽後點點頭,這時另有聲援者從旁經過,將抗爭運動的文宣品《樂生戰鬥手冊》贈與男孩。不過,胡慕情指出,這本圖文並茂的手冊有一定的閱讀門檻,一名小學生恐難理解其中內容,例如捷運局的施工工法如何造成地質危機。因此,從現實的角度來看,將手冊贈與男孩可說是「無效的溝通」。儘管如此,男孩仍將手冊接了過去,站在一旁,聽完整場記者會,而這一舉動讓胡慕情覺得自己「當下被拯救了」,並相信持續與公眾溝通仍有意義。

除了冰淇淋男孩外,胡慕情自述轉向社會案件的書寫,也與她的感知經驗有關。據聞鄭捷在應訊時曾說,車上就算有爸媽或熟人,他也「照殺不誤」(林楠森,2014)。但根據鄭捷的辯護律師轉述,鄭捷曾說他很愛父母,而且過去他是一個連髮型都不會違逆父母意思的乖順兒子。這一落差令胡慕情倍感親近,並對鄭捷的殺戮「有了投射的共感,那是一種,你十分努力去愛,卻不可得而絕望的感受」,而這種絕望感會使「你質疑自己的存在,因為你似乎是你生命中重要他人不快樂的來源」。

儘管胡慕情與鄭捷的內心世界產生共鳴,但閱讀經驗也告訴她:故事中那些同樣遭遇痛苦的主人公,仍有其他「推進生活」的可能性,並非只有殺人一途。此外,胡慕情意識到「只要我的寫作面向結構,我或我在故事裡所看見的人的痛苦的遭遇,似乎就有改變的可能」。換言之,扣連社會結構與個人境遇的非虛構寫作,或有助於思考如何轉化結構壓迫所致的受苦情境。

罪與罰所見的性別腳本

由於前述的冰淇淋男孩以及對鄭捷的共感,胡慕情毅然投入鄭捷案/北捷案的書寫,但因為屢遭家屬拒訪等限制而開始探索其他殺人事件。胡慕情補充道,對於這些犯罪案件的關注,「基本上都是我對鄭捷案的好奇所幅射出去的」,力圖探討長時間勞動、貧窮、生理或精神疾病、藥物使用、家庭、性別,以及其他社會結構因素與隨機殺人等暴力型態間的關係。值得注意的是,歷觀臺灣近二十年的隨機殺/傷人案,不難發現犯人均為男性,諸如:黃富康案(2009)、黃信菖案(2009)、邱志明案(2012)、曾文欽案(2012)、涂嘉文案(2013)、鄭捷案(2014)、龔重安案(2015)、郭彥君案(2015)、王景玉案(2016)、王秉華案(2020),以及前不久發生於鄭捷案十週年的臺中捷運傷人案(2024)。相較之下,女性的殺戮似乎自成一類。

2013年,林于如因遭控謀殺三人,成為臺灣因謀殺遭判死定讞的四名女性之一。由於其他三人皆已伏法,林于如現為臺灣在囚的唯一女性死刑犯。縱然以全球為考察範圍,女性死刑犯亦甚罕見。基於美國康乃爾法學院的研究報告,胡慕情提到,女性在全球死刑犯及死刑執行總量中的占比皆低於5%,而殺人致死的女性死刑犯多為家暴與性侵的受害者(Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, 2018,引自胡慕情,2024,頁8)。根據林于如自述,丈夫即長期對她施以身體與精神暴力,此種踐踏與剝削終使她決定痛下殺手。胡慕情由此指出,加害與被害有時相關且相交織。

不只婚內暴力,Podcast節目主持人官晨怡亦根據胡書指出,林于如的生命歷程還「出現了幾個非常關鍵的性別腳本(gender script)」──包含重男輕女的歧視、家內關係失衡、經濟弱勢與依賴,以及長期照顧的重擔──,使她的生活「逐漸失去控制」。胡慕情補充道,前述出現在林于如生命中的性別腳本其實相當常見,許多讀者就對她的故事產生共鳴,例如女性普遍在家中扮演「性格強悍」的角色。

根據傳統性別角色的刻板印象,母親──女性在家中的常見角色──必須確保自己與孩子能夠「活下去」,為此母親在必要時不得不展現出強悍的姿態,甚至需要如動物一般,「陰狠而毫不留情」。胡慕情便如此評論林于如:「她被放置在母親的角色,需要設法扮演好一個母親應有的樣子,所以她自稱當受到丈夫家暴、丈夫想要毆打小孩的時候,她就想要保護小孩。而當她發現自己與丈夫無法溝通時,她最終採取了暴力的行為加以反擊,因為她已經沒有任何工具了」。

對於此種普遍存在臺灣社會的性別腳本,我們應該不陌生。胡慕情提到,人們每逢春節便經常調侃說,又要面對親戚的各種靈魂拷問了,例如「你什麼時候要結婚?」而當結婚以後,則可能被問「你什麼時候要生小孩?」即使是出生於1983年這一相對開放的時代,胡慕情的家人仍會不斷詢問她何時結婚。胡慕情說:「我們還是認為有些東西是我們必須去完成的,而當這樣的框架持續存在,我們就會不自覺地把自己放置在那個從未變更的性別腳本裡。我們承繼著過去的框架而行動,而這種情況與林于如的案例非常類似」。

除了女性外,部分男性的罪行也與傳統性別角色密切相關。胡慕情以2019年的臺鐵殺警案為例,犯人鄭再由(1965- )身懷一技之長,曾從事機械配電,工作勤奮卻因產業外移而失業,被迫以打零工、擔任保全為生。鄭再由的妻子來自社經地位較高的家庭,其大學學歷亦高於丈夫,能力應足以謀職就業。然而,因為鄭妻對丈夫抱持著「一家之主有賺錢養家之責」的想像,所以並無外出工作的打算,選擇繼續留在家中照顧孩子。債臺高築,鄭再由一家人更相繼罹患精神疾病,家中的經濟情況卻又不允許鄭再由持續看診、穩定服藥,以致其思覺失調的病況日益嚴重,最終釀成了殺警的悲劇。胡慕情補充道,「在我這個年代,可能會覺得『你現在失業了,沒關係,換我去賺錢』,但是這並沒有發生在鄭再由的家庭」。經濟弱勢為臺灣常見的社會問題,有的人因為此種困境而崩潰、罹患精神疾病、自殺,或是如鄭再由那樣失控殺人,「只是有的人不會走到那麼極端」。我們與殺人犯的距離,可能不如想像中遙遠。

承接有關性別腳本的討論,官晨怡進一步向胡慕情提問:既有的性別腳本因為「容易成為女人生命中的常態而不被看見」,這是否導致司法者在量刑時未能充分將性別因素納入考量?胡慕情答道,與其將這種性別缺席的情況歸因於司法系統的裁量不周,不如說是反映了臺灣社會普遍不關注加害者全貌的傾向。司法審判處於極單調的情境中,其重點在於,就罪行輕重及犯罪者的動機、認罪表現,根據法律裁以適切的刑罰。此外,由於資源有限,司法系統亦難有餘裕全面考量加害者的生命經驗。因此,歸根結柢,在社會大眾無意探問加害者行為軌跡的背景下,司法審判這一本就「單調的場域」自然不太可能進行細緻的相關討論。

胡慕情認為關鍵在於,我們是否願意理解與關心「人在犯罪之前究竟經歷了什麼?受到了怎樣的苦?」林于如「到底是為什麼被迫要那麼陰狠?」受苦的人總得設法「讓自己活下去」,她/他們可能為此尋求「扭曲的支撐」,甚至以自殺或殺人等犯罪型態來回應自身的痛苦境遇。人的選擇未必都取決於開心和正確與否,人的選擇有時是出於「不得不」,而這種選擇可能往往很糟,但「當你走錯了一步路,你當然就會越走越錯」。胡慕情強調,犯罪事實本身並非其關注所在,她試圖了解的是:身處受苦情境的人,究竟如何成為一名加諸他人痛苦的罪犯。唯有試圖理解犯罪者的過去,以立體而非扁平的方式敘事,才有機會回答如何使人不再受苦。

性別腳本不只對犯罪造成影響,亦作用於司法審判的歷程中。胡慕情以2018年的榔頭殺夫案為例,犯人陳姓老婦因為長期照顧丈夫與患有精神疾病的長孫,不堪負荷,崩潰之後將久病的丈夫殺害致死。陳奶奶自年輕至老年的數十載經歷,皆符合「溫良恭儉讓」的理想女性形象,允為太太/媽媽/奶奶的典範,因此,她的殺夫之舉被視為值得同情的長照悲歌,引起法官、檢察官乃至死者手足的體諒與友善對待,最終獲判五年緩刑。相較之下,林于如菸酒不忌、陪酒賣色且嗜賭成性,為詐保還債而連殺三人,其「劣跡」與罪行兩相烘托,使她獲得「喪盡天良、十惡不赦」的評價,甚至因為此一負面形象而在審判歷程中倍受歧視。總結來看,胡慕情指出女性被告如果背離社會想像,或無法「納入社會可以理解的框架中」,司法系統便可能未盡合理地加重刑度。

不過,雖然被告的女性形象確實對司法審判造成影響,但胡慕情強調,女性特質或標籤本身不應被視為犯罪的關鍵:林于如的境遇如果發生在另一位男性身上,同樣的受苦情境也可能導致這名男子犯下重罪。換言之,胡慕情並不否認性別是犯罪因子之一,但她質疑性別是否占有支配性或決定性的地位。胡慕情之所以關注女性殺人犯,不僅是為了凸顯性別如何作用於臺灣的司法實務,更是要進一步展現:人的犯罪如何由性別等多重因素複雜交織而成。再以林于如為例,她與丈夫過去都是體育生,並對此身分寄予厚望,盼能藉體育專長升學,有朝一日成為國手,「但是他們兩個人可能都不是真的那麼優秀,所以都失敗了。在臺灣既有的教育體制下,他們如果不能成為明星選手,大概就沒有出路,而這些沒有出路的人可能就會結交到不好的朋友,結果一步錯,步步錯」。胡慕情評價,林于如及其丈夫的生命歷程頗相類似,皆可反映經濟弱勢與教育體制等結構性問題,而性別只是林于如邁入歧途、犯下重罪的原因之一。

追尋全面的理解

此種呈現加害者全貌的書寫企圖,不只見於今年出版的新書,亦可溯及2016年胡慕情那篇獲得廣泛迴響的調查報導──〈血是怎麼冷卻的:一個隨機殺人犯的世界〉(下稱〈血〉文)。2016年3月,距離鄭捷案還不滿兩年,33歲的王景玉(1983- )於臺北內湖隨機殺死年僅三歲的女孩「小燈泡」。此案震驚全臺,成為胡慕情同年投入書寫社會案件的契機。

經與時任端傳媒總編輯的李志德討論寫作方向後,胡慕情決定以更早發生的曾文欽案/湯姆熊案寫起:2012年,20歲的失學青年曾文欽(1982- )在位於臺南的電子遊樂場「湯姆熊歡樂世界」隨機殺死一名男孩。胡慕情解釋道,王景玉與曾文欽雖然同是思覺失調症患者,且所殺害的皆為孩童,但由於王景玉案發生在影響深遠的鄭捷案之後,因此,其所引發的社會恐懼是曾文欽案所不能比擬的。民怨沸騰,無論鄭捷或是王景玉的家屬,恐怕難以答應受訪,否則可能遭到輿論追殺。相較之下,胡慕情認為曾文欽更有被公眾理解的可能,是可供寫作者作為「類似參照」、拉開時間距離去「創造思考空間」的重要個案。王景玉案發生不到一個月,端傳媒即刊出胡慕情兩篇有關曾文欽案的書寫(胡慕情,2016a,2016b)。

胡慕情補充道:「當時,我想做的事,其實不是特別去討論精神疾患殺人,但我自己的生命經驗讓我清楚知道,犯罪並不是單一因子造成的,因此選擇切入的角度,是讓大家看到曾文欽並不是個惡魔,而是人;在他成為殺人凶手前,他究竟過著怎樣的生活。至於精神疾病與量刑,則作為副支線去搭配」。換言之,與其說胡慕情的寫作是為挑戰精神疾病汙名,或質疑司法量刑之適切與否,不如說是為了追求整全和立體的認識,以避免歸因不當/不周的危險。

在探索曾文欽生命歷程的〈血〉文面世後,坊間的廣大正面迴響出乎胡慕情意料之外,但也讓她發覺:這或許反映了社會大眾亟欲尋求安全感的心理。具體而言,輿論之所以力圖將殺人犯永久隔離於社會之外──無論是透過死刑或無期徒刑──,是因為公眾無知於殺人犯的內心世界,並為此深感不安,而正是同樣的不安驅使著公眾「想要快速地找到解釋原因,去讓自己獲得控制的可能」。黃富康、曾文欽、龔重安、王景玉、林于如,或許都能滿足這種快速歸因的心理需求──前四位男性的隨機殺戮或可歸因於思覺失調症,林于如的謀殺則可歸因於詐保還債──,可是,胡慕情要問:「鄭捷呢?無法立刻找到解釋原因的人,就不值得被理解嗎?」

歷經漫長的等待,胡慕情終於有機會面訪一位與鄭捷關係親近的人。這名受訪者對胡慕情說:即使是現在,依然無從知曉鄭捷究竟為什麼犯案。而當胡慕情聽到這樣的答覆時也才意識到:「大家在事件發生的當刻就要求給一個答案有多荒謬,因為可能連他最親近的人都不知道,甚至連加害者本人可能也不知道」。社會大眾這種過於急切尋求解釋的態度,「會不會反而讓我們永遠抵達不了終點?」

讓人困擾的書寫

如果充分的理解就是我們希望抵達的終點,那麼,唯一途徑也許在於不斷「保持困擾與模糊」。胡慕情說,「讓讀者困擾」就是她寫作的重要動機。審判時,社會大眾似乎期待看到「一個全黑的人,一個罪無可赦的人」,以便死刑的判決顯得毫無疑義、無可置辯,而不必陷於膠著難解的灰色地帶。然而,如前所述,犯罪是由多種因子交織而成,人的罪行往往不是性格缺陷等語就能簡單解釋,其中無可避免地包含複雜多樣的社會結構因素,胡慕情因此在寫作時經常「感覺好困擾,而我也在那個時候才深刻意識到,保持這個困擾可能是非常重要的,因為,唯有我們保持困擾,我們才會去想『為什麼會這樣』」。對此,官晨怡深表欣賞與認同:「當這樣的困擾不存在時,其實大家過得太安穩了,安穩到忘記很多事情,安穩到沒有能力、也沒有意願去同理別人的生命。而這樣的安穩其實滿不健康的,也太不負責任。讓人困擾的書寫,就是持續造成波動與發問的書寫」。

胡書出版後即在各界激起波瀾,有的精神科醫生便直言表示「不懂這本書的用意」。對此,胡慕情解釋道,這樣的狀態不僅出現在精神醫學界,或許有些人受其背景或專業訓練影響,不易理解其他人的生命狀態何以落入險境和歧途,亦難同意性別因素確實作用於犯罪與審判之中,「而這種無法同理的情況導致了詮釋的單一,看法的僵固」。作為傳播者,胡慕情自認力所能及之處,在於「盡可能誠懇地跟大家溝通,並思考自己在書寫過程中究竟冒犯了對方什麼,再去修正,試著繼續創造對話的可能」。

結語:生命的持續,對話的持續

由於臺灣目前尚待行刑的37名死囚相繼聲請釋憲,憲法法庭於今年4月23日召開歷時約五小時的言詞辯論庭,以審查死刑及相關刑法罪名的合憲性。而憲法法庭依法需在言詞辯論終結後三個月內宣示判決,必要時得延長二個月(憲法法庭,2024)。因此,對胡慕情來說,專書雖已於年初出版,但故事尚未完結,數月後的判決很可能對林于如的生命造成影響。殺人的重罪強化了社會對於隔絕的需求,死刑則能一次而永遠地遂其所願,但在37聲槍響以後,我們是否就可以無憂無懼,迎來痛苦不存、殺戮不再的完美世界?

時間回到2016年。透過辯護律師的聯繫,鄭捷表示願意會面胡慕情,並託她帶著《ONE PIECE》(中文譯名:海賊王、航海王)的漫畫。胡慕情買了當時的最新一集,期待與鄭捷談話,可是,就在兩人會面的前一天──鄭捷遭到槍決。當看到電視跑馬燈顯示行刑的消息時,胡慕情趕緊致電聯繫辯護律師,結果竟連對方也不知情。槍響,胡慕情再不能與鄭捷對話。藉由面談及通信理解鄭捷內心世界的可能,就此煙消雲散,而這些正是胡慕情後來得以探索林于如生命軌跡的重要取徑。

書寫對象的死亡、家屬的拒不受訪、證言的真假難辨,在在增加了調查的難度,胡慕情的寫作因此長期處於懸而不決的痛苦狀態。儘管如此,每當她想起冰淇淋男孩的駐足細聽,每當她想起自己和鄭捷的相似之處,或許,胡慕情就有繼續與「困擾」同行的力量,朝下一次素描勇敢前進。

Podcast

🎙️Spotify

https://tinyurl.com/2b8dy5ms

🎙️Apple Podcast

https://tinyurl.com/2y9ttpgb

🎙️YouTube

https://tinyurl.com/2dhlm8fo

🎙️SoundOn

https://tinyurl.com/2apxqa6b

🎙️KKBOX Podcast

https://tinyurl.com/2885td4l

參考文獻

公共電視-我們的島(2019年7月2日):〈【樂生療養院】樂生院民等回家|盼望家園重建的那一天 (我們的島 第1011集 2019-07-01)〉[影片]。YouTube。https://www.youtube.com/watch?v=O-pNCntTwiY&t=854s

巫宛蓉(2022年11月30日):〈2013樂生戰鬥手冊〉。國家文化記憶庫。https://cmsdb.culture.tw/object/4F539BD9-538E-42F4-94C3-CEAF21DD28A7

林楠森(2014年5月23日):〈台灣警方防範台北捷運隨機殺人效應擴散〉。BBC中文網。https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2014/05/140523_taiwan_metro_attack

胡慕情(2016a年4月26日):〈血是怎麼冷卻的:一個隨機殺人犯的世界〉。端傳媒。https://theinitium.com/article/20160426-taiwan-Tseng-Wen-chin

胡慕情(2016b年4月26日):〈記者手記:對精障嫌犯的理解,還有大片的空白待填補〉。https://theinitium.com/article/20160426-notes-psychiatric-evaluation

胡慕情(2024):《一位女性殺人犯的素描:她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》。鏡文學。

焦點事件(無日期):〈樂生療養院爭議〉。焦點事件。https://www.eventsinfocus.org/issues/1346

新京報(2016年12月17日):〈對話科大衛:歷史研究,不止於書齋(2)〉。新京報。http://epaper.bjnews.com.cn/html/2016-12/17/content_664417.htm?div=-1

憲法法庭(2024年4月23日):〈死刑案言詞辯論新聞稿〉。憲法法庭。https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=75&id=352438

Cornell Center on the Death Penalty Worldwide (2018, September 1). Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty. Cornell Center on the Death Penalty Worldwide. https://deathpenaltyworldwide.org/publication/judged-more-than-her-crime/?version=html